火災から2年 復興の今

沖縄の歴史や文化のシンボルとなっていた首里城が火災で焼失してから、31日で2年になる。県民の間に広がった大きな喪失感を乗り越え、再建に向けた工事は着々と進んでおり、傷んだ文化財の修復も本格化している。年明けには建築に使う木材を加工する倉庫の工事が始まり、来年3月までに正殿の実施設計がまとまる予定だ。大きな局面を迎える復元事業の進捗(しんちょく)や現状を特集で紹介する。

首里城火災から2年。焼失した正殿(中央)付近を朝日が照らす=10月15日、首里城公園(小型無人機で撮影)

沖縄タイムス社は、復元の現場や被害を受けた美術工芸品の修復の様子などが分かる動画「再建の現在地 首里城火災2年」を制作しています。

正殿完成へ工事順調

復元事業の現状と今後

2年前は、がれきが散乱していた火災現場。今は建設資材や重機が置かれ、ヘルメット姿の作業員が慌ただしく動き回っている。焼失した南殿などの跡地には、資材を運搬する仮設道路が設けられ、工事車両が出入りしている。

復元事業を進める沖縄総合事務局によると、工事は順調に進んでいる。来年には、正殿の建築に使う木材の保管・加工をする倉庫と、正殿の原寸大図面を置く原寸場(げんすんば)が完成。来秋には、工事の際に正殿を覆う素屋根(すやね)も整備される。

この作業に伴い、御庭(うなー)を通るこれまでの見学ルートは変更される。今年10月27日には、奉神門から北殿側へ続く見学デッキがオープン。城壁より高く設置され、首里の城下町や西海岸を一望でき、火災時の様子や復元の過程などを紹介する展示もされている。

国営沖縄記念公園事務所の森口俊宏所長は「2026年度の正殿完成を目指す当初の計画通りに進んでいる。『見せる復興』も、試行を重ねながら工夫ができていると思う」と言う。

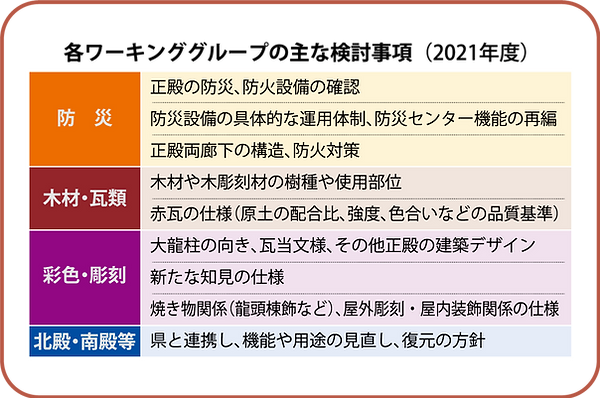

一方、首里城の復元方針を決める国の「首里城復元に向けた技術検討委員会」は、テーマごとに四つのワーキンググループを立ち上げ、防火対策や装飾、瓦の仕様などさまざまな課題について議論している。

検討委によると、コロナ禍でオンラインによる議論や調査などを強いられたが、こちらも今のところは大きな遅れはないという。こうした議論を踏まえ、来年3月までに正殿の実施設計を決める方針で、来年度には本体工事が始まる。

四つのワーキンググループ

防災 スプリンクラー設置へ

防災ワーキンググループでは、正殿の防火対策を議論。床下点検口の数を増やし、漏電防止装置やスプリンクラーなどを設置するほか、国、県の区域に、横断的で迅速に対応できる防災センター機能の再編を検討している。火災時は門が解錠できず、消防隊員らが火災現場に到着するまでに時間を要した。城門の自動解錠システムを導入し、園内の門を管理事務室で操作できる仕組みを考�えている。

木材・瓦類 樹種や使用部位を検討

木材・瓦類ワーキンググループでは、木材の樹種や使用部位などを検討している。沖縄の伝統的な木造建築物に用いられるイヌマキが十分にはないため、正殿の内壁や外部建具はヒノキアスナロを使う見込み。赤瓦は試作瓦の製作に着手。火災で破損した瓦を粉砕した「シャモット」を5%配合するという。御庭(うなー)などに敷く磚(せん)は、県内で生産する方針で、今後生産体制などを確認する予定だ。

彩色・彫刻 大龍柱の向き重要課題

彩色・彫刻ワー�キンググループの重要な検討課題は、正殿前にある大龍柱の向きだ。正面なのか、横向きなのか。復元の時代設定の議論とともに、古文書や古写真などを分析しながら、年度内に結論を出す予定になっている。正殿の軒先に使われる瓦の文様も未決定だ。18世紀後半から主流となっていた赤瓦の文様を採用する方針を決めたが、過去の修繕状況などを踏まえ再度議論している。

北殿・南殿等 正殿復元後に建設着手

正殿復元後(2026年度以降)に復元工事に着手することになっている北殿、南殿・番所、黄金御殿(くがにうどぅん)・寄満(ゆいんち)・近習詰所(きんじゅうつめしょ)などの施設。防災、防火対策に加え、前回復元時から課題になっている美術工芸品の収蔵、安全面に配慮した利用者の動線確保などの課題について、今後議論が必要だ。狭い施工スペースで、どういう形で建設を進めるのかといった問題も考える必要がある。

見学通路に設置された展示板。火災時の様子などを伝えている。奥に見えるプレハブの場所に正殿があった=2021年9月

<連載>再建の現在地 首里城火災2年

御庭で「ぐるっとツアー」の利用者に、火災の被害状況などの説明をする首里城公園のスタッフ(左)=16日、那覇市

首里城の「見せる復元」が苦戦 ツアーの人数がゼロの日も コロナ禍で関心が離れる不安

カーン、カーン。午前9時前、首里城正殿につながる奉神門で銅鑼(どら)が鳴り響いた。琉球王朝時代の役人姿に扮(ふん)した首里城公園のスタッフが「御開門(うけーじょー)」と叫ぶと静かに門が開いた。この奥が2年前の火災現場だ。

現場は昨年6月から一般公開された。公園のスタッフが再建の過程を案内する有料の「ぐるっとツアー」が催され、観光客や地元住民らが利用。ツアーに参加した公務員男性(34)は、7月に鹿児島から転勤したばかり。「火災から2年。どう変わったのかが知りたくて来た」

県立芸術大学・大学院で、漆器の保存修復について授業する土井菜々子さん(中央)=9月14日(土井さん提供)

首里城火災、工芸品も多大な被害 修復に険しい道のり 職人の育成が課題

火災で被害を受けたのは建物に限らない。沖縄の歴史や文化を物語る美術工芸品も多大な損失を被った。

被害状況などをまとめた「首里城美術工芸品等管理委員会」によると、火災により染織、書跡などの美術工芸品約390点が焼失。残った約360点も修復が必要な状態になっている。

沖縄美ら島財団は、修復作業を担う職人を選定。本年度から作業が始まった。

ひびが入った緩衝部分を指さす首里大中地区の與儀毅自治会長=15日、那覇市

観光バスやレンタカーで渋滞する首里城周辺 地元は高齢化で空き家 復元のあり方を問う住民

目指すべきは、建物と文化財の復元以外にもある-。首里の町を歩くと、そんな現実を突き付けられる。

首里城のすぐ北側にある首里大中地区(307世帯)。平日の夕方、與儀毅自治会長(74)と散策した。すれ違う人は高齢者ばかりだ。高齢の住民が亡くなり、誰も住んでいない空き家も少なくない。

道路は急勾配が多く、スピードが出ないよう設けられた緩衝部分にはひびも目立つ。

<関連記事>

基礎資料の一つとして重視

ルヴェルテガ撮影 最古の首里城写真

首里城の焼失後、正殿を写した最古の写真の存在が新たに確認されたことが、復元にもプラスとなっている。

最古の写真は、フランス海軍巡洋艦ラクロシュトリ号が1877年5月に那覇に寄港した際、乗組員のジュール・ルヴェルテガが撮影したもの。「琉球処分」によって沖縄県が設置される2年前の撮影で、琉球王国末期の姿が判読できると期待されている。

国の首里城復元に向けた技術検討委員会の「彩色・彫刻作業チーム」は、基礎資料の一つとして重視。1992年の復元で参考とした王府記録「寸法記」(1768年)と、最古の写真との類似点や相違点の洗い出しが進んでいる。

写真の輝度を分析したところ、正殿の雨戸や霧よけは赤系色(弁柄(べんがら)塗料)と分かり、「寸法記」の記述と一致していたことが確認できたという。

御庭(うなー)に敷き詰めた磚(せん)(敷き瓦)の寸法や配置法なども再考が進む。

一方、写真からは簾(すだれ)の図柄までは読み取ることができず、専門チームを立ち上げて検討を進めている。

注目されているのは「龍柱の向き」。前回復元では、大龍柱が向き合う「相対向き」で設置された。最古の写真では、それぞれ正面を向いて建っている。

作業チームでは、大龍柱の向きだけでなく、大龍柱と台石の高さなども再考している。市民団体からは、最古写真に写っている「正面向き」を求める要望が出されており、国の技術検討委員会では、年度内には結論を出す方針だ。

「首里城の防災 消火した隊員と一緒に考えた」

技術委員長の高良倉吉氏インタビュー

首里城復元の方向性を決める国の「首里城復元に向けた技術検討委員会」の委員長を務める高良倉吉・琉球大学名誉教授が沖縄タイムス社のインタビューに応じ、現状と課題を語った。今回の再建の最大のテーマは「防災・防火」だと指摘。議論がある大龍柱の向きについては史料や時代背景を踏まえて結論を出す考えを示した。

再建について語る「首里城復元に向けた技術検討委員会」の高良倉吉委員長=13日、那覇市久茂地・沖縄タイムス社

熱や水で劣化 364点要修理

美術工芸品の状況

火災で被害に遭った美術工芸品はどうなっているのか。沖縄美ら島財団が設けた「首里城美術工芸品等管理委員会」は、今年3月、1年半近くに及んだ被害調査の報告書を公表した。

報告によると、火災前にあった美術工芸品1510点(絵画、漆器、染織、書跡、陶磁器、金工品・その他)のうち、1119点が焼失を免れた。このうち755点は修理不要だったが、364点は熱や消火活動の水による劣化などがあり、修理が必要とした。

財団は、工芸品の分野ごとに修復できる職人を探して依頼し、本年度から本格的な修復作業が始まった。絵画は、6点に膨れや浮きなどの被害が確認され、一部をうるま市の當間巧さん(41)が修復を担っている。

寄満(ゆいんち)にあった「虎之図」(18世紀)は、高温などで和紙が収縮し、浮いた状態になった。2~3年寝かせて作ったのりで、丁寧に裏側から和紙を貼り直していく。劣化して亀裂が入った「中山門図」(近代)は、幅が128センチと大きいため、作業に時間を要する。

當間さんは「貼り付けた和紙の乾燥に2~3カ月かかる。中山門図はかなり大きく、修復は年単位の作業になる」と言う。

陶磁器は、イギリスに留学し、国内では希少な修復技術を持つ佐野智恵子さん(52)=愛知県=が作業を進めている。欠けた部分を色のついた樹脂のパテで埋める「カラーフィル」という方法で、割れた部分を接着していく技法だ。

琉球王国時代の壺屋焼「呉須線彫牡丹文酒注(ごすせんぼりぼたんもんさけつぎ)」は、火災で注ぎ口が取れたが、この方法で元の形に戻っていた。近くで見ても修復の跡は全く分からない。佐野さんは「最小限の修復でオリジナルに戻す。琉球文化を伝えるために最善を尽くしたい」と話す。

陶磁器は全部で21点の修復が必要だが、大半はこれから作業スケジュールなどを決める予定という。

修理する点数が最も多いのは漆器だ。281点にも及ぶ。長時間熱にさらされた影響などで、漆塗膜(うるしとまく)の剥落や亀裂、木の変形などの被害が確認された。

修理を担う土井菜々子さん(48)は、小麦粉と漆を混ぜた天然接着材を使い、亀裂部分などに流し込む作業をしている。火災被害による損傷の修理は初めてといい、国内で活躍する複数の技術者でチームを編成。修理方法を慎重に検討しながら、計画的に進めている。

焼失も復興もカメラに

写真家 大塚勝久さん(80)

火災時に大塚勝久さんが自宅マンションから撮影した首里城。「龍が昇るような炎だった」と回想する=2019年10月31日、那覇市(大塚さん提供)

首里城の正殿や北殿などの主要施設が焼失した火災から、31日で2年になる。再建に向けて変化する現場や、復興を願う地域住民の様子をカメラで記録し続けている男性がいる。なぜ撮り続けるのか。そこには、「人々が首里城を支えてきた」という信念がある。

その日は原稿を書くため未明まで起きていた。午前4時前、写真家の大塚勝久さん(80)は、休憩を取ろうと何げなくテレビの電源を入れた。ニュース速報のテロップに「首里城で火災」の表示。目を疑った。

大塚さんのマンションは首里城から北に1キロほど。7階の部屋の窓を開け、南方を見ると、周辺の空が赤く染まっていた。

見通しの良い玄関外の通路に回って確認すると、正殿から炎が吹き出していた。強風にあおられて火の粉が舞い、「まるでもがき苦しむ龍のよう」に炎が渦巻いていた。

風の影響で煙はさらに南に流れ、燃える建物がファインダーから鮮明に見えた。夢中でシャッターを切り続けた。被写体は、今も脳裏に焼き付いている。

「消滅する城の姿はもちろんショック。でもね、その光景は、残酷にもあまりにきれいだったんです」

自宅マンションから首里城に向かってカメラを構える大塚さん=2021年10月25日、那覇市

復興祈る人々に焦点

大塚さん「首里城 平和の象徴」

大塚勝久さん(80)は兵庫県出身。大阪に引っ越し、幼少期は大阪城のそばで遊んだ。大学卒業後、自動車メーカーに入社した。広報の部署で、PR紙の撮影や編集の仕事に就いた。

日本復帰を機に初めて沖縄を訪れた。竹富島で熱中症になり、島のおばあさんに看病をしてもらった。島民同士で助け合う姿に感動した。経済優先、競争社会-。そんな本土とは明らかに違う世界を感じた。

「人間性の原点回帰」。写真家としてのテーマを見つけ、会社を辞めた。1980年、沖縄に移り住み、沖縄専門のフリー写真家に転身。有人、無人を合わせ約50の離島を巡り、自然や住民の写真を撮り続けた。

首里城の近くに住み続け、散歩やラジオ体操で首里城公園によく通った。92年に復元された時に撮った首里城などの写真は、2000年の九州・沖縄サミットで各国首脳に渡された写真集に使われた。竹富島の祭祀(さいし)では、首里城に向かって祈る住民たちの姿をカメラに収めた。

「先島諸島には琉球王朝時代の支配から首里城に負の感情を持つ人もいる。その一方、首里城に祈りをささげる人たちがいる」。沖縄の人たちにとって、首里城がどういう存在なのか。取材を通して、自分なりの考えを持つようになった。

琉球王朝は、万国津梁(ばんこくしんりょう)の友好精神でアジアとつながっていた。沖縄戦での旧日本軍の第32軍司令部壕も地下にあり、反戦や命の尊さを伝える場所でもある。「首里城は世界平和を訴えるシンボルでもある。それを多くの人に伝えたい」という気持ちを強くした。

しかし、首里城は再び焼失した。復興に向けて、自分にできることは何か。答えは一つしかなかった。工事が進む首里城に頻繁に通い、その変化を記録した。

公園のイベントや清掃活動に力を注ぐ住民、瓦の漆喰(しっくい)を剥がすボランティア-。大塚さん自身もボランティアに参加しながら、復興を願って集まる人たちの姿を撮り、ブログで公開している。

「首里城は沖縄の人たちの心の支えだったかもしれない。けれど、首里城もまた多くの人に支えられてきた」。復興を願い集まる人たちの姿も、首里城の一部に違いない。そう信じて、今日も公園の片隅でシャッターチャンスを狙う。(社会部・山中由睦)

昨年行われた首里城祭の様子=2020年11月(大塚さん提供)

県内外から53億円超寄付

首里城復興基金

首里城火災の直後から、復興に役立ててほしいと、県内外の市民や企業、自治体から寄付金が寄せられた。県はそれらを一本化する受け皿として、2020年3月に首里城復興基金(寄付金)を設置。ことし9月30日時点で、約53億1070万円の寄付金が寄せられている。

県は寄付金の使用方針として、寄付者の目に見えやすい瓦や装飾品などの「象徴部」や、県内に蓄積・継承されている伝統技術を生かすため、県産材や県内職人が関わるものを活用するとしている。

これまで国と協議し、概算で24億円の使い道を示しており(1)正殿の柱や梁(はり)などに利用する大経材(2)正殿の瓦(3)大龍柱や龍頭棟飾(りゅうとうむなかざり)、扁額(へんがく)など正殿内外に設置する装飾品の材料調達・作製-に充てることを決めている。

残りの寄付金は、城郭内の北殿・南殿などの復元に使用する方向で国との協議を進めている。

調達や作製に関しては、国の技術検討委員会で仕様書を作成し、県が実施することになっている。